チームビルディングとはチーム・組織を構成するメンバーが一枚岩になることです。とはいえ、メンバーみんなを金太郎飴のように同じにすることではありません。つまり、メンバーそれぞれの個性が発揮できる関係性をつくることがチームビルディングです。

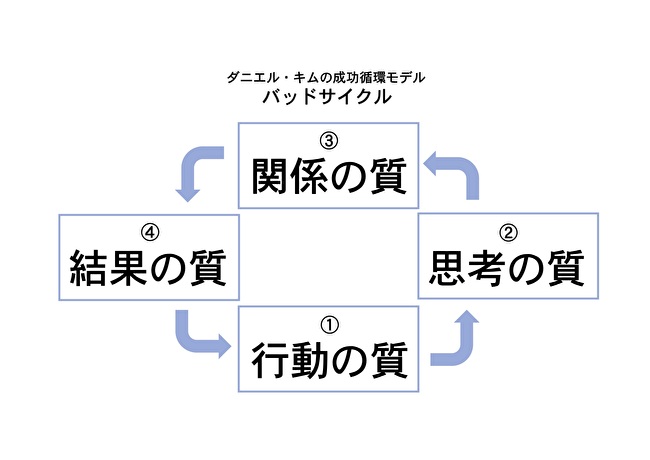

組織の成功循環モデル

チーム・組織のメンバーそれぞれの個性が発揮できる関係性をつくることを「関係の質」の向上といいます。

前述した「関係の質」は、MIT(マサチューセッツ工科大学)の教授ダニエル・キム氏が提唱した、組織の成功循環モデルに登場します。

そして、組織の成功循環モデルにはグッドサイクルとバッドサイクルの2つのサイクルがあります。ちなみに、Good Team RelationsのGoodには組織の成功循環モデルのグッドサイクルの意味を込めています。

グッドサイクル

「関係の質」の向上

組織の成功循環モデルのグッドサイクルは「関係の質」の向上を最優先に考えるマネジメントです。

以下にグッドサイクルの①→②→③→④について解説します。

①お互いを尊重し、メンバー間での活発なコミュニケーションが行われている。

対話ができるようになる。

→「関係の質」の向上

思考の質の向上

②活発なコミュニケーションにより情報が共有される。

他責ではなく自分ごとにできる。

自分ごとにできることで気づきが多く、積極的にアイデアを考える。

→「思考の質」の向上

行動の質の向上

③主体的・積極的に行動する。

チャレンジ精神が旺盛になる。

助け合う(協働)。

→「行動の質」の向上

結果の質の向上

④「行動の質」が向上することで成果が出る。

→「結果の質」の向上

協働による成果を実感することでさらに信頼関係が強くなる。

→「関係の質」の向上

つまり、「関係の質」を向上させると思考の質が向上し、さらには行動の質の向上につながり、ついには結果の質をもたらし、さらに関係性の質の向上へとつながっていきます。

このサイクルがグッドサイクルです。

要するに、チームビルディングとは組織の成功循環モデルのグッドサイクルを回るようにすることなのです。

バッドサイクル

グッドサイクルの反対がバッドサイクルです。

多くの職場にありがちなのが実はバッドサイクルの方なのです。

成果を早急に求めるためにとにかく「行動の質」に焦点を当ててしまうからです。

以下にバッドサイクルの①→②→③→④について解説します。

①早く結果を出すために行動を押し付ける。

②やらされ感が強まる。失敗を回避し、受け身になる

③組織・チーム内に対立、不信感が漂う。

④成果が上がらない

・・・さらに行動を強要する。

「行動の質」を優先するマネジメントでは一時的に成果がでます。

しかし、長続きせず、対立や不信感が生まれます。安心・安全のない職場では失敗や恥を恐れ主体的、積極的な行動が減少し結果的に成果が上がらなくなります。

こんなバッドサイクルの風土を持つ職場が実はとても多いのです。

組織の成功循環モデルのバッドサイクルが回っている組織・チームは、成果を出すことへのプレッシャーが大きくなり、メンバーのメンタルや離職に影響を与えてしまいます。

「関係の質」の5段階

チームビルディングを考える上で、関係の質には以下の5つの段階があります。

ネガティブな関係(Destructive Relationship)

この段階では、関係に参加する人々は、互いに否定的な言動を繰り返し、相手に対して攻撃的で嫌悪感を抱いています。信頼や尊重が欠如し、コミュニケーションは著しく妨げられています。

中立的な関係(Neutral Relationship)

この段階では、関係に参加する人々は、相手に対して明確な好意や嫌意を示していません。関係自体は特に問題がなく、単に無関心な状態です。

交換関係(Transactional Relationship)

この段階では、関係に参加する人々は、自己中心的で、相手との間でお互いに利益を交換することを目的としています。この段階では、関係における役割や責任が明確に定義され、コミュニケーションは主に業務に関するものに限定されます。

相互依存関係(Interdependent Relationship)

この段階では、関係に参加する人々は、互いに頼り合い、支援し合い、共同で目標を達成するために協力します。この段階では、信頼や尊重が高く、共通の目標や価値観を持ち、コミュニケーションが頻繁かつ積極的に行われます。

共感的な関係(Empathetic Relationship)

この段階では、関係に参加する人々は、相手の立場や気持ちに共感し、理解しようとすることができます。この段階では、高いレベルの信頼、尊重、協力があり、相手に対して深い愛情や感謝の念を持っています。

チームビルディングに取り組むことは、参加メンバーが共感的な関係を築くことなのです。

共感的な関係を築くために

傾聴(心をひらく聴き方)

傾聴(心をひらく聴き方)

信頼関係、協働関係を築く土台は心理的安全性。この心理的安全はリーダーはもちろん、メンバーみんなが聞き上手になればほぼ実現できます。

ではどうすれば聞き上手になれるか。

実は聞き上手な人に共通しているがあいづちとうなずきです。

あいづちとうなずきは話し手に安心感を与え信頼感が醸成されます。

あいづちは「はい」「なるほど」「それで」などと、言葉を使って話し手に同意を示します。

これに対してうなずきは、身体や表情で話し手に合わせることです。同意や合わせることが「話をきちんと聴いていますよ」の表現になるのです。

ちょっと試してみてください。聞き手ににらめっこを依頼して話をするのです。

どうですか、話せましたか。

ふつうの人は「私の話や私自身に関心がないのかな」とか「相手に嫌がられているのかな」と不安に思い、話を中断したはずです。

つまり、うなづきやあいずちが聞き上手の基本であり、対話をすすめる潤滑油の役割を果たすのです。

チームメンバーみんなが聞き上手になることがチームビルディングであり、Good Teamへの第一歩です。

まとめ

Good Team Relationsの考えるチームビルディングは、組織の成功循環モデルのグッドサイクルが回せるようにする「関係の質」の向上が目的です。そのために活用する手法が対話の促進です。

組織・チームのメンバーそれぞれが話しやすい安心・安全な場をつくりながら自己開示ができるワークショップを通して、対話と協働のある組織・チームづくりをGood Team Relationsがサポートします。

この相互理解が「関係の質」の向上につながります

ブログ:信頼と協働関係を築く「ほめ方」

ブログ:チームビルディング8つのステップ